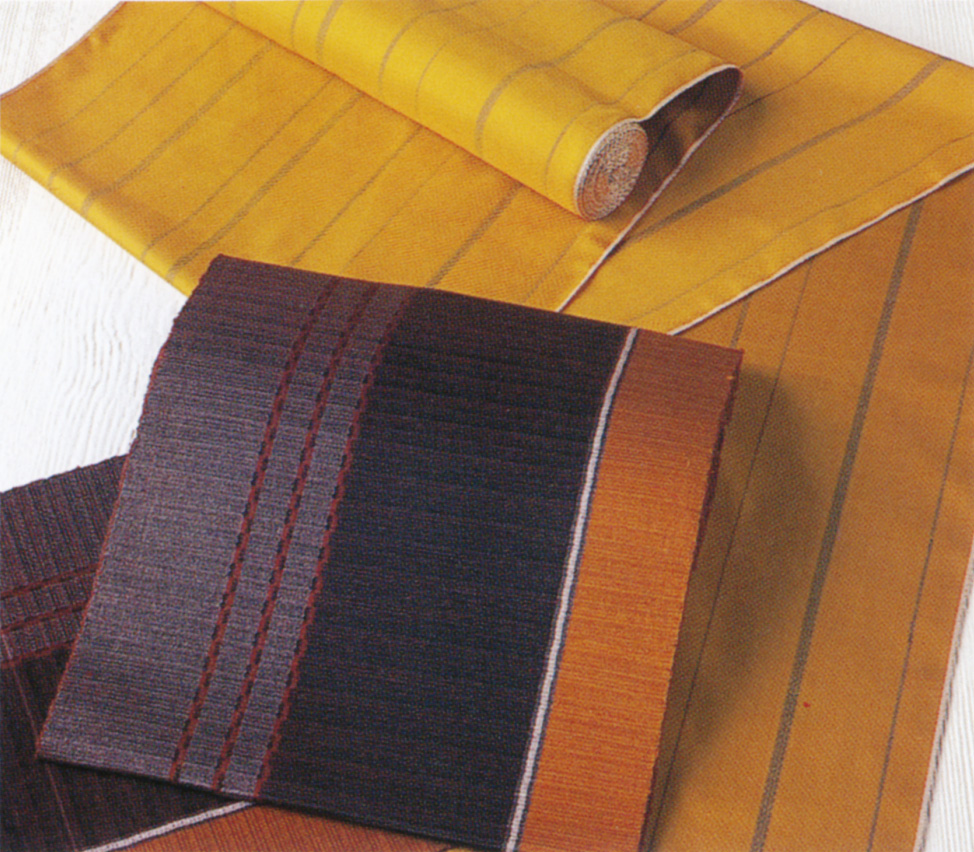

丹波布(たんばぬの)

産地:兵庫県丹波市青垣町佐治地域

この地域では江戸末期から木綿の栽培がはじまり、綿花から糸を紡ぎ手織りされた縞貫(しまぬき)又は佐治木綿(さじもめん)という織物がありました。明治末期に一旦途絶えてしまいましたが、戦後民藝運動の高まりをきっかけに復活。民藝運動の創始者・柳宗悦(やなぎむねよし)によって「丹波布」と名付けられました。偶然、柳氏が京の朝市で手にした一片の布が丹波で織られていた綿布と判明し、復活に尽力したものです。 昭和32年には国の重要無形文化財に指定されました。

丹波布の特徴は緯糸の一部に絹糸(屑繭を紡いだ「つまみ糸」)を使用。植物染料で糸を染めて藍、茶、黄、緑を基本とした格子柄に織られます。

白州正子著「きもの美」には丹波布との出会いが生き生きと綴られています。「昔、丹波布は丁稚の夜具に用いられたと言う、それは手荒く扱われ、もみくちゃにされ、洗いざらされた後、はじめてあの柔らかい手触りと光沢を得たのである」とあり、日々の生活で使うことで実用性と美しさを増す布だったことが伺えます。

参照:丹波布伝承館

郡上紬(ぐじょうつむぎ)

産地:岐阜県郡上市八幡町

郡上八幡の絹は千年以上の歴史を持ちます。その絹糸は曾代絹(そだいぎぬ)と呼ばれ、伊勢神宮の神職の装束を織る糸とされていました。農民は地織りと言って絹糸生産の過程で出る屑繭(くずまゆ)を紡いで自家用に紬を織っていました。更に、平家の落人がこの地で野蚕糸を染めて織った郡上織が郡上紬のはじまりと言われます。

郡上織りは明治に入り廃れましたが、戦後、農業開拓者として活動していた宗廣力三(むねひろりきぞう・1914―89)が郷土の紬を研究し甦らせ、独自の技法で発展させました。これが今の郡上紬です。宗廣氏は「どぼんこ染め」「初音絣り」など独自の手法を生み出しました。糸には野蚕糸の一種エリ蚕糸を用いて手紡ぎ、草木染め、手織りされます。昭和57年(1982年)には紬織りで初の重要無形文化財技術保持者(人間国宝)に認定されました。

郡上紬は美術商で随筆家の白州正子の目にとまり、世に紹介されて広く知られる様になりました。

※どぼんこ染め:宗廣力三が考案した草木染めによるぼかし染め。糸の段階で染液に浸け、染料を吸い上げることで自然なぼかしが生まれます。このような糸を組み合わせて幾何学模様や縞、格子などをを織り上げます。

※エリ蚕:絹とウールの長所の特性をもつ蚕。本来製糸には向かず真綿の材料にされます。宗廣氏は餌にまでこだわり紬地の質を改良していったのです。

参照:郡上八幡観光協会

黄八丈(きはちじょう)

産地:東京都八丈島

黄八丈は伊豆諸島・八丈島で織られる絹織物の総称。黄八丈、鳶八丈(とびはちじょう)、黒八丈があります。模様は主に格子と縞。糸は通常紬ではなく、生糸を平織り又は綾織りします。

鎌倉時代に八丈島の織物は「黄紬」の名称で北条氏に献上されました。江戸時代には徳川幕府の支配領となり八丈絹の名称で献上品とされます。大奥女性専用とされたほど高級な織物でした。黄八丈は庶民にとっても憧れの織物だったので、後に町人の着用が許されると、たちまち大人気となりました。「八丈」と言う言葉は織物の長さ八丈(約24mで着物2枚分取れる)に由来しますが、島名からも八丈島は古くから織物が盛んだったことが伺えます。

黄八丈の染料は全て島に自生する草木で染められます。黄色は八丈刈安(かりやす)、樺色(赤みの茶)はマダミ・椨(たぶのき)、黒は椎の木(しいのき)。これらの染料で染めた色糸を組み合わせて縞や格子を織ります。 地色によって三つに分類され、黄色主体が黄八丈、 樺色主体が鳶八丈、黒主体が黒八丈。

- [黄色]八丈刈安を天日乾燥、煎じて黄ブシと言う染液を作り。媒染には椿と榊を焼いた灰汁(あく)を使う。

- [樺色]マダミの樹皮を煎じ、マダミを燃やした灰汁で媒染する。

- [黒]椎の樹皮を数年乾燥させ、煎じて黒ブシと言う染液を作る。媒染は「泥漬け」と言う鉄媒染。 泥染のこと。

東京都無形文化財技術保持者・故 山下八百子(やましたやおこ)さんはこの三色以外にも島に自生する植物で染織を試みましたが「やっぱり黄、タブ(樺)、黒に勝るものは無い」と、おっしゃっていたのが印象的です。 民藝運動の創始者・柳宗悦は雑誌「こうげい」の中で「黄八丈は僅か三色より使わない。良き染め物は僅かな材料で足りる。まして濃度で又、媒染剤で無限の変化が走る。僅かを選ぶのはそれだけ強く自然を信じる道であろう。だから過ちはない。(概略)」と言っています。

読谷山花織(よみたんさんはなおり・ゆうたんざはなうい)

産地:沖縄県中頭郡読谷村

花織は東南アジア、インド、ブータン辺りまで見られる南方色の強い紋織物。沖縄の読谷山は南方貿易の中継地として栄え、15世紀初め頃、琉球で最初に花織りが始まりました。元々は木綿や麻織物。花織は贅沢な織物だったため、王府御用達となり身につけるのは王族と貴族だけでした。例外として読谷山の住民も着用を許されたと言います。また、琉球王朝において紅型の次に格が高く祝儀に着用されました。

花織には平織りの地に別糸を織り込んだ刺繍のような「手花織(縫取り花織り)」と、機で糸を浮かせて織る「綜絖花織・花綜絖」があります。そんな花織も明治中期には衰退し90年近く途絶えてしまいました。その為、昭和39年(1964年)与那嶺貞(よなみねさだ・1909年-2003年)らが復元に取りかかった頃には、衣服としては残っていたものの、誰も織り方を知りません。かろうじて「花織を織ったことはないが、自分の祖母が織るのを見たことはある」というお婆さんがいたくらいです。それらの記憶や残っている古布を頼りに、機作りから工夫を重ね、苦労の末復元に成功しました。最初は昔の通り木綿で織っていましたが、付加価値を高めるために現在の花織は絹織物が中心となっています。

沖縄の花織には首里花織、与那国花織、竹富花織、知花花織など独自に発達した織りがあります。読谷山花織は地色と浮き糸が同色の首里花織と違い、白、赤、黄、緑、藍など色糸を使うのも特徴の1つです。与那嶺貞さんは平成11年(1999年)90歳で人間国宝(国の重要無形文化財技術保持者)にされました。

◎祈りの織り:花織には着尺(着物地)、ミンサー(細帯)、ティサージ(手巾)があります。そのうち、ティサージには①ウミナイ・ティサージ(祈りの手巾)航海の安全無事を祈って渡す布 ②ウムイヌ・ティサージ(思いの手巾)女性が男性に思いを告白する布があり、女性たちが祈りや愛情を込めて織り上げたものです。

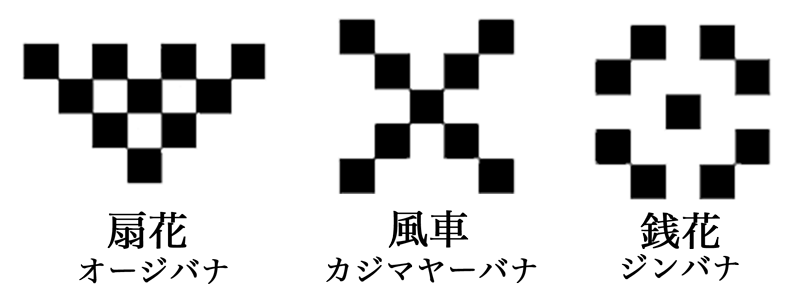

◎読谷山花織の基本模様「扇花(オージバナ)」「風車(カジマヤーバナ)」「銭花(ジンバナ)」 この三つの模様を組み合わせて様々なパターンを織り出します。

参照:読谷山花織事業協同組合

弓浜絣

産地:島根県米子市・境港市・西伯郡淀江町(さいはくぐんよどえちょう)

この地方では江戸初期・延宝年間(1673〜1671)に境港(さかいみなと)の小室新兵衛が岡山の玉島から綿の種を持ち帰り栽培をはじめました。これが伯州綿として盛んになります。木綿絣(もめんがすり)の始まりについては、①江戸中期・宝暦年間(1751‐64)に備後絣(広島)の技術が伝わった。②江戸後期・文化年間(1804〜1818)に伊予絣(愛媛)の技術が伝わった。などの説があります。弓浜絣は緯糸(よこいと)だけで絵模様を表す絵絣(えがすり)が特徴で、藍の地色に白く抜けた絣模様が映えます。

◎技法:緯糸(よこいと)の絣に種糸が使われます。綿糸を張った台に模様の型紙を置き、墨で模様を糸に写します。緯糸の束にこの種糸を添えて張り、種糸の墨印通りに糸を括り(くくり)ます。 この糸を藍の染料に浸けて染めると、括った部分が白く残り絣糸になります。藍無地に染められた経糸に絣つけされた緯糸を織り込むと絵模様になるのです。

※手仕事Blog(鳥取県)参照

木綿絣は仕事着、布団の生地、風呂敷、更には晴れ着など農家の自家用として織られたものです。山陰の絣は嫁入り道具の必需品でもあったため、家族の幸せを願う鶴・亀、宝尽くしなど優美な吉祥模様が多く見られます。また、「良い絣が織れる女性は良縁に恵まれる」と言われ、農作業や家事の合間に機を織って腕を磨いたと言います。ただ、このように優美な絣を持つことができるのは比較的裕福な農家に限られたとも言います。弓浜絣は倉吉絣(鳥取)、広瀬絣(島根)と共に山陰の三大絵絣の一つ。単に「浜絣」とも言われます。

昭和50年(1975)に国の伝統的工芸品に、 昭和53年(1978)に県指定無形文化財に指定されました。

◎白州正子著「きもの美」より山陰の絣の魅力について:「文化財という名まえにおどかされることはありません。文化財であろうとなかろうと美しいものは沢山あるのです。その一つに鳥取の絣があります。これは柳宗悦さんの指導により古い伝統の上に新しく作り出された織物です。地風も良く、柄も良く、近代的でもあります。・・・(中略)手で括った絣はいくぶん不規則になる。藍のにじみも出てくる。木綿絣の面白さはそうした所に見いだされます。」

参照:手仕事Blog(鳥取県)〜種糸について〜

弓浜がすり伝承館

館山唐桟(たてやまとうざん)

産地:千葉県館山市須賀

唐桟(とうざん)は江戸初期にインドからオランダ船でもたらされた木綿の縞織物。名前の由来は荷物を船に積んだインドのセント・トーマス港にちなみ桟留縞(さんとめじま)と呼ばれました。その後、国内で縞織物が織られるようになると、外来ものの意味で「唐」を付け「唐桟留」となり、「唐桟(とうざん)」と呼ばれるようになったのです。産地としては川越(埼玉)が盛んになり川唐(かわとう)と呼ばれました。木綿なので、奢侈禁止令(しゃしきんしれい・贅沢禁止令)で絹織物や華美な衣装が制限された町人でも着ることができたことや、粋な縞の配色が江戸好みとして町人、役者、武士の間でも大人気となりました。

館山唐桟(たてやまとうざん)は、明治維新直後にできた殖産所という職業訓練所で学んだ斉藤茂助(さいとうもすけ)が明治23年(1890)館山で唐棧織を始めたのが最初です。その後二代・豊吉(とよきち)、三代・光司(こうじ)へと受け継がれました。館山唐桟織は千葉県の無形文化財に指定されています。

館山唐桟の特徴は細い木綿糸を草木染めした縞(しま)織物。染料は山桃、藍、椎、矢車の実などを使った草木染め(赤は斉藤家伝来の化学染料)。さらに付加価値の高い絹織物ではなく、木綿織物の伝統をかたくなに守っていることが尊敬に値します。綿糸は42番手〜80番手の細い綿糸。織り上がった反物を砧打ち(きぬたうち)するため、しなやかで絹のような光沢と風合いが生まれます。

◎斉藤光司氏の手仕事:立松和平著『きもの紀行』よりヤマモモ染めについての一節「染料は味をみれば分かります。甘い時は薄くて、渋い時は濃いのです。甘みと渋みが半々なら中間です。濃い色で一度で染めるより何度も染めて虫干しした方が糸に艶が出て、堅牢度もまします」 父・豊吉の厳しい教えと、その後の鍛錬が伺える言葉です。

◎「民藝」との関わり:民藝運動の創始者・柳宗悦、浜田庄司、河井寛次郎、バーナード・リーチらは、わざわざ館山まで来て二代・豊吉に「唐桟織を残していってほしい」と伝えたそうです。柳宗悦らが館山唐桟を紹介したことで、更にその名が知られるようになったと言います。

◎三代、故・斉藤光司氏には当店からも何度か唐桟を注文をさせていただいたことがあります。とてもまじめな職人さんという印象を持っておりました。明治から現在までの斉藤家の縞・約130種を網羅した貴重な縞帖をお預かりして選ぶのですが、色と縞の大小の微妙な組み合わせで縞の中にも豊かな世界を感じさせます。発注しても半年経ってようやく1反上がって来るというペース。最初は戸惑いましたが、染料作り、糸染め、機織りをすべてご自分でされている訳ですから、当然と言えば当然です。今ではそういうことが出来なくなったのが残念です。

会津からむし織

産地:福島県大沼郡昭和村

福島県の昭和村は江戸時代から越後(新潟)に越後上布(えちごじょうふ)や小千谷縮(おぢやちぢみ)などの原料となる苧麻(ちょま)を供給していました。苧麻はイラクサ科カラムシ属の宿根性多年草(しゅっこんせいたねんそう)。中でも昭和村の苧麻は葉の裏に白い綿毛が密生する「からむし」「しなあさ」と呼ばれるもの。繊維が細くて丈夫、キラ(光沢)のある最高級品種です。7月の土用頃からお盆頃にかけて2m位に育ったからむしを刈り取り、水に浸け、苧引き(おひき・麻の皮をはぐ)した青苧(あおそ)をしっかり乾燥させ、太さが均一になるように爪で細く裂いた繊維を苧績み(おうみ・先端を撚りながら繫ぐ)して1本の糸にします。苧麻の栽培から糸づくりまで大変根気のいる作業ですが、雪深いこの地方の女性は「冬はどこにも行けないから糸づくりに励んだ」と言います。貴重な産業だったわけです。

日本では古来より衣服や布の素材は麻織物が中心でした。主に大麻草です。大麻は桑科の一年草で耐水性に優れますが少し弾力性に欠ける繊維。農家では地機(じばた)で織って作業着など自家用にしました。対して、からむしは繊維が長く涼感に富み吸水性、放湿性に優れ、キラ(光沢)がある高級品として越後商人へ売られました。越後で織った上布は武士の裃(かみしも)や茶屋辻(ちゃやつじ・武家の夏の正装とされる帷子)などにも用いられる高級麻織物です。

戦後の洋装化で越後上布や小千谷縮みの生産量が落ちると、大麻の機織り技術を生かして昭和村でもからむしを織るようになりました。これが「昭和村からむし織」です。

夏の着物として麻は涼しくて水洗い可能、しかも乾きが早いので最適な素材です。その中でも昭和村のからむしは最高級の麻織物と言えます。

◎からむしを原料とする上布は、越後上布・小千谷縮布(新潟)、宮古上布(沖縄宮古島)、八重山上布(沖縄石垣島)などがありますが、昭和村は本州で唯一の上布原料の産地となっています。

参照:昭和村

East Japan Project「からむし織」

[参考文献]

・白州正子著「きもの美」(光文社)

・立松和平「きもの紀行」 (家の光協会)

・田中優子「布のちから」(朝日新聞出版)

・きもののたのしみ(世界文化社)

・きもの用語の基本(世界文化社)

・染め織りの見分け方(東京美術)